Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, l’Opéra-Comique se lance une fois de plus dans le projet ambitieux d’un spectacle mêlant musique du répertoire et création contemporaine, comme ce fut déjà le cas pour Miranda en septembre dernier. Après Purcell revu par Raphaël Pichon et Katie Mitchell, c’est à présent l’oeuvre de Rameau qui passe par le prisme artistique de la plasticienne Phia Ménard, accompagnée d’Eric Reinhardt à la dramaturgie et Christophe Rousset à la direction musicale.

Locution latine illustrée notamment par le Guerchin et Poussin, “Et in Arcadia Ego” (“Moi aussi, je vécus en Arcadie” ou “Même en Arcadie, j’existe”) fait partie de ces sentences propres aux vanités qu’affectionnaient les baroques. Rappel que la mort est inéluctable pour tout être humain, même dans des contrées utopiques, le choix du titre décrit précisément la création: le travail de Phia Ménard est un memento mori d’aujourd’hui, explorant les frontières de la Grande Inconnue avec un calme résigné mêlé de sursauts de révolte.

A l’heure de sa mort, Marguerite, quatre-vingt quinze ans, se rappelle en un instant dilaté toutes les époques de sa vie — une vie dont elle a su l’échéance sept décennies plus tôt. “Nous y voilà. C’est aujourd’hui”, annonce une première projection. Dès le lever du rideau, la lumière aveuglante qui jaillit se fait symbole d’une quête métaphysique: image d’une “venue au monde” du noir à la lumière, mais un monde inconnu, arrivée au bout du tunnel que certains disent avoir vu au seuil de la mort: l’ouverture du spectacle est déjà une re-naissance. Sous ces éclats violents, la salle Favart, avec ses dorures, resplendit comme jamais. Puis vient l’obscurité qui dominera tout le reste de la représentation.

Cette dernière se construit autour d’une succession de trois tableaux représentant l’enfance, la maturité et la vieillesse, entrecoupés de projections servant de trame narrative explicite. De bout en bout, nous sommes transportés dans une sorte de conte surréaliste et philosophique perpétuellement sombre, où les souvenirs se délitent dans une temporalité distordue, qui aurait été peut-être plus frappante, mais excessivement confuse, si elle s’était passée des textes projetés.

© Pierre Grosbois

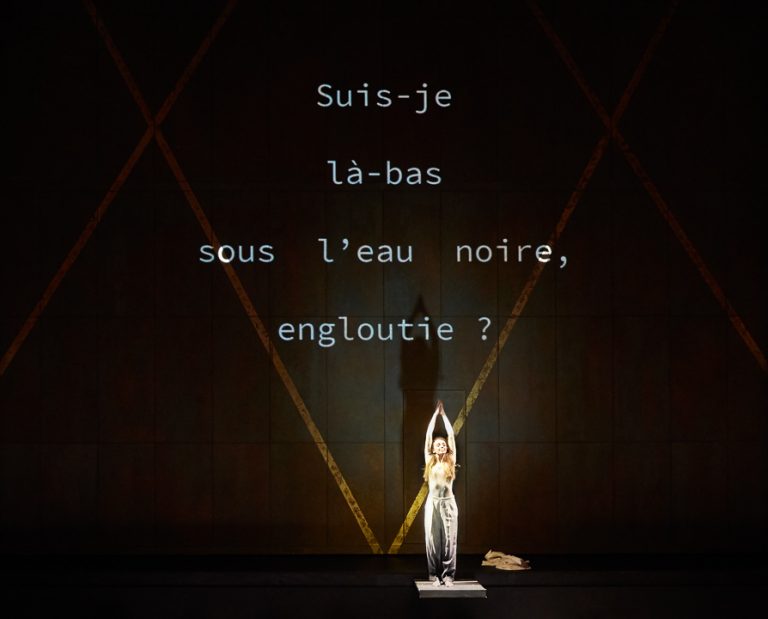

La scénographie est ultra-visuelle, hautement symbolique et techniquement impressionnante : pour l’Enfance, des fleurs de tissus suspendues ont été véritablement gelées, et fondent — en s’ouvrant puis en se fanant — sur scène ! Tout, ici, a des airs de désolation, tout semble figé — glacé, littéralement, jusqu’à cet immense jouet en forme de lapin qui semble plus mélancolique que joueur. L’âge adulte, encore plus sombre, laisse voir Marguerite, devenue figure célèbre et adulée, comme emprisonnée dans une marée noire, entre la lutte et la noyade au milieu d’esprits représentés par un choeur à peine visible. Dans le synopsis d’une tentation faustienne, un fond d’angoisse existentielle qui rappelle les hésitations d’Hamlet, et voilà que Marguerite a des airs d’Ophélia ! La poésie est ici foisonnante, malgré l’inertie presque totale qui fait parfois paraître cette partie un peu longue. Enfin, la vieillesse et son décor géométrique comme une perspective conduisant à une autre dimension, un au-delà, un plan physique et spirituel dans lequel seule Marguerite peut se mouvoir et qui l’attire, malgré elle, vers l’obscurité. On pourrait même y voir un sablier couché où la vieille femme demeurée jeune, comme un grain de sable, s’écoulerait jusqu’à franchir le goulot et rester de l’autre côté – celui du temps passé, révolu. On la reverra finalement une dernière fois, chantant derrière une vitre, jusqu’à se faire avaler par une ultime masse noire.

Le livret est dans la lignée directe de la scénographie: poétique, sombre, et imagé. Les modifications des textes originaux chantés ont été faites sans grande maladresse, même si l’on ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire face à l’emploi d’anglicismes très actuels (“fans affreux”, “groupies”): sur de la musique baroque, c’est inattendu ! On serait tenté de se laisser agacer par cette rupture, mais après tout, pourquoi pas ? On regrette un peu, en revanche, l’imprécision et le manque de rythme du récit: l’unique personnage de Marguerite parvient, certes, à posséder une identité propre tout en étant assez vague pour permettre l’identification, mais l’histoire est construite sur peu de choses et laisse finalement apparaître quelques longueurs à force de généralités. Marguerite va mourir, oui, mais qu’a-t-elle vécu ? Elle a été enfant, a grandi, est devenue célèbre, on n’en saura guère davantage, ce qui brise malheureusement l’empathie au moment fatidique de la mort: que perd-elle, à quoi renonce-t-elle, sinon à quelques émotions finalement très abstraites ? Le personnage n’aurait rien perdu à être plus concret, plus présent, même dans un récit surréaliste au thème abstrait par essence — ne serait-ce que pour appuyer l’inspiration faustienne du récit. D’autant plus que la vieille femme n’a que des mots écrits pour se raconter avec recul et discernement…

Sur scène, son avatar éternellement jeune, incarné par Lea Desandre, chante les souvenirs au présent, dans leur immédiateté. La merveilleuse mezzo-soprano, que l’on avait déjà admirée dans Alcione, se révèle ici dans toute sa virtuosité : non contente d’être une chanteuse à la voix claire et très bien maîtrisée, elle est également comédienne et danseuse, forte d’une présence aussi lumineuse qu’immatérielle. Dans son costume blanc qui noircit au fil du temps, elle parvient à occuper seule tout l’espace scénique avec un naturel d’autant plus surprenant qu’un soliste unique est chose peu courante à l’opéra. Son interprétation est, en tout point, une performance.

© Pierre Grosbois

Elle est accompagnée par le choeur des Eléments, que l’on ne voit hélas jamais et qui se fait plutôt (trop) discret, mais dont on avait également déjà pu apprécier les qualités dans Le Comte Ory. Dans la fosse, Christophe Rousset donne au spectacle l’énergie et les ruptures rythmique dont manque le livret, en dirigeant les Talens Lyriques pour ce “best of” de Rameau où se succèdent les partitions tristes ou enjouées, souvent vives, techniquement exigeantes mais abordées avec virtuosité et enthousiasme: toutes les émotions passent par l’orchestre. Et si l’on regrette que, parfois, la dramaturgie ne suive pas ces élans, au moins, il faut avouer que l’oeuvre du compositeur est admirablement mise en valeur.

Ainsi, l’Opéra-Comique attaque sa saison 2018 avec une oeuvre audacieuse et riche, d’une originalité qui lui confère un intérêt artistique indéniable, même si certains partis pris laissent dubitatif. On ne peut qu’admirer profondément la volonté de cette institution multiséculaire de promouvoir de nouvelles formes opératiques et de laisser la place à des créations contemporaines, en invitant des artistes d’horizons très variés. Le résultat peut être souvent clivant, certes, comme ce fut le cas en ce soir de première, mais le jeu en vaut la chandelle pour rappeler, toujours, que le spectacle, quel qu’il soit, se fait au présent.

Informations pratiques

![]() Auteur(s)

Auteur(s)

Création lyrique sur des oeuvres de Jean-Philippe Rameau

![]() Mise en scène

Mise en scène

Phia Ménard

Direction musicale

Christophe Rousset

Avec

Avec

Lea Desandre, Choeur Les éléments, et l’orchestre Talents Lyriques

Dates

Dates

Du 5 au 11 février 2018

Durée

Durée

1h30

Adresse

Adresse

Opéra-Comique

1 Place Boieldieu

75002 Paris

![]() Informations et dates de tournée

Informations et dates de tournée

https://www.opera-comique.com